Diferencia entre revisiones de «Cier/PEI»

(→Definición) |

|||

| Línea 1059: | Línea 1059: | ||

# La acción pedagógica para el desarrollo de la sensibilidad, la autoestima, el arraigo y la identidad. | # La acción pedagógica para el desarrollo de la sensibilidad, la autoestima, el arraigo y la identidad. | ||

# La acción pedagógica para el desarrollo del microfinanciamiento, el microcrédito y el comercio justo de las producciones. | # La acción pedagógica para el desarrollo del microfinanciamiento, el microcrédito y el comercio justo de las producciones. | ||

| − | # La acción pedagógica para el desarrollo de la escolarización, el fomento y el mejoramiento de la calidad de la educación. | + | # La acción pedagógica para el desarrollo de la escolarización, el fomento y el mejoramiento de la calidad de la educación. |

|- | |- | ||

|2. Lenguaje y la comunicación||3. La acción pedagógica para el desarrollo de la sensibilidad, la autoestima, el arraigo y la identidad. | |2. Lenguaje y la comunicación||3. La acción pedagógica para el desarrollo de la sensibilidad, la autoestima, el arraigo y la identidad. | ||

| − | 6. La acción pedagógica para la adquisición, la sistematización, el procesamiento el análisis y el uso adecuado de información. | + | 6. La acción pedagógica para la adquisición, la sistematización, el procesamiento el análisis y el uso adecuado de información. |

|- | |- | ||

| − | |4. Lógico – matemático e informática ||6. La acción pedagógica para la adquisición, la sistematización, el procesamiento, el análisis y el uso adecuado de la información en las localidades. | + | |4. Lógico – matemático e informática ||6. La acción pedagógica para la adquisición, la sistematización, el procesamiento, el análisis y el uso adecuado de la información en las localidades. |

|- | |- | ||

| − | |||

|} | |} | ||

Revisión del 15:02 23 jun 2015

Contenido

- 1 LOS FUNDAMENTOS

- 2 LA GÉNESIS DEL PROYECTO Y DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE CIER

- 3 NECESIDAD DE MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA

- 4 LA VIGENCIA DE LA JUSTIFICACIÓN FILOSÓFICO-POLÍTICA DEL PEI DE CIER-CENTRO DE EDUCACIÓN.

- 5 EL PERFIL DE LA INSTITUCIÓN

- 6 EL CURRICULO

- 6.1 Principios orientadores de la acción en la comunidad educativa

- 6.1.1 La fundamentación de los principios

- 6.1.2 Principios con respecto al conocimiento y la imagen de la ciencia

- 6.1.3 Principios con respecto a las relaciones con las sociedades locales

- 6.1.3.1 Principio de la participación comunitaria

- 6.1.3.2 Principio de opción preferencial por los mundos rural y urbano-marginal.

- 6.1.3.3 Principio de pluralidad

- 6.1.3.4 Principio de valoración, promoción y preservación de la vida, la paz, la cultura y el entorno de recursos locales

- 6.1.3.5 Principio de confianza en las capacidades humanas

- 6.1.4 Principios con respecto a la gestión de la vida local y la organización comunitaria

- 6.1.5 Principios con respecto al proceso educativo

- 6.1.6 Principios con respecto al desarrollo de valores y la construcción del liderazgo moral

- 6.2 Estrategias políticas y pedagógicas que orientan la acción de los estudiantes, tutores, asesores, directivos docentes, padres de familia y demás miembros de la comunidad educativa.

- 6.3 Los programas

- 6.1 Principios orientadores de la acción en la comunidad educativa

- 7 EL PLAN DE ESTUDIOS

LOS FUNDAMENTOS

Los Fundamentos Constitucionales

El derecho a la educación en Colombia se ha fundamentado de dos maneras. Durante mucho tiempo, hasta la Constitución de 1991, se trató de la libertad de enseñanza. Quien impartía la educación determinaba sus contenidos, sus procedimientos, sus ritmos, sus objetivos, sus finalidades y sus relaciones con los demás procesos y elementos de la complejidad social.

La constitución de 1991 estableció que la educación fuera determinada y organizada de acuerdo con el derecho a aprender. Bajo esta perspectiva, la nación colombiana acogió aspiraciones y formulaciones muy viejas de los pedagogos del mundo, haciendo posible que ese derecho fundamental le señalara al estado y a la sociedad la obligación de satisfacer la necesidad de aprender, una necesidad que, por lo demás, es de orden biótico y espiritual. Es por lo anterior que el estado, la sociedad y la familia que no satisfagan esa necesidad de manera plena no son viables ni biótica ni espiritualmente.

Fue en el sentido anterior como entendió CIER el mandato constitucional expresado en el artículo 67 de la Constitución Nacional, artículo que concretó el deber del estado, la sociedad y la familia de proporcionar los instrumentos y medios requeridos para que cada ciudadano pueda liberarse del temor y la miseria, esto es, para que pueda disfrutar a plenitud de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, integrarse eficazmente a la familia y a la sociedad y contribuir creadora e integralmente al desarrollo de las mismas.

Al tiempo que un derecho, el artículo 67 convirtió a la educación en un servicio público del que serían responsables el estado, la sociedad y la familia. Por otra parte, el artículo 68 estableció la posibilidad de que ese servicio fuera ofrecido por los particulares, mediante la fundación de establecimientos educativos, (1).

CIER trabaja desde 1996 en el diseño y desarrollo de una institución educativa que contribuya a hacer viable este mandato constitucional y a que ningún colombiano sea excluido de los procesos de la convivencia y el desarrollo social de su país. Esta construcción se concreta en el presente proyecto educativo de CIER - Centro de Educación, una propuesta que intenta entender y practicar el deber del estado, la sociedad y la familia con respecto a la promoción y fomento del acceso de cada ciudadano a todos los bienes de las culturas y al respeto por esa diversidad como patrimonio y fundamento de la nacionalidad, como lo expresan los artículos 70, 71 y 72 de la Constitución Nacional.

El fundamento de la Ley General de Educación

La ley 115 de 1994, al plantear el objeto de la educación, establece que ésta es un proceso permanente de formación personal y de desarrollo de la cultura y de la sociedad. Estos procesos se fundamentan en una concepción integral de la persona, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes.

La ley desarrolla las normas generales que regulan el servicio público de la educación y define la organización necesaria para la prestación del mismo como educación formal en sus niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media. Así mismo, define la organización y la prestación de los servicios de educación no formal e informal. Establece las formas de prestar el servicio a niños y jóvenes en edad escolar así como a adultos, campesinos, grupos étnicos, personas con limitaciones físicas, sensoriales y psíquicas, a personas con capacidades excepcionales y a personas que requieren rehabilitación social.

La ley define los establecimientos educativos como toda institución de carácter estatal, privada o de economía solidaria que se organice con el fin de prestar el servicio público de la educación e indica que cada institución educativa deberá tener un Proyecto Educativo Institucional (PEI), (2).

El concepto que inspira todo proyecto educativo institucional (PEI) aparece en el decreto 1860 de 1994, artículo 14, que establece que “Todo establecimiento educativo debe constituir y desarrollar, con la participación de la comunidad educativa, un Proyecto Educativo Institucional que exprese la forma como se ha decidido alcanzar los fines de la educación definidos en la ley, teniendo en cuenta las condiciones sociales, económicas y culturales de su medio”, (2,3)

Bajo esa perspectiva, el Ministerio de Educación Nacional orientó el proceso de construcción del PEI como un proceso que debe transformar a cada institución educativa en:

“Un espacio que propicie las relaciones comunicacionales entre los miembros que conforman la comunidad educativa”.

“Un ambiente escolar que favorezca el desarrollo personal, garantice el respeto entre sus miembros y les permita acceder al conocimiento mutuo, tomar conciencia de sus valores, recursos y necesidades, aprender a hacer uso social, tecnológico y científico del medio así como valorar, enriquecer y transformar su cultura y ser parte de ella”.

“Una comunidad que conozca la realidad de su micro y de su macro entorno socio-cultural, político y económico y adquiera la capacidad de impulsar procesos educativos que permitan la construcción de alternativas de soluciones viables a sus problemas, en la búsqueda de la calidad de vida de las personas, las familias y la comunidad”.

Es decir, el quehacer de la institución educativa debe orientarse mediante un proceso permanente de investigación–acción–participación que comprometa a todos los miembros de la comunidad educativa para transformar las realidades que enfrentan. El PEI se convierte así en “el eje articulador del quehacer de la institución, construido y desarrollado en forma AUTÓNOMA, PARTICIPATIVA Y DEMOCRÁTICA por la comunidad educativa, en busca del mejoramiento de la calidad de la educación”, (3).

La fundamentación de la opción preferencial por la educación para lo rural y lo urbano marginal

La ley 115 de 1994, en el capítulo IV, trata de establecer las formas de dar cumplimiento a los artículos 64 y 65 de la Constitución Nacional. El artículo 64 asigna al Estado el deber de “promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra por parte de los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa y a los servicios de educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de sus productos, asistencia técnica y empresarial, con el fin de mejorar el ingreso y la calidad de vida”. El artículo 65, por su parte, obliga al estado a proteger de manera especial la producción de alimentos, dando prioridad al desarrollo integral de las actividades de producción agrarias y promoviendo la “investigación y la transferencia de tecnología para la producción de alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el propósito de incrementar la productividad”, (2).

La ley 115, artículo 64, indica que para el cumplimiento de estos propósitos se ”promoverá un servicio de educación campesina y rural formal, no formal e informal”, con sujeción a los planes de desarrollo del Gobierno Nacional y de los entes territoriales. El artículo 65 de la misma ley establece la necesidad de proyectos educativos institucionales de educación campesina y rural que se ajusten a las particularidades regionales y locales, (1,2).

La ruralidad colombiana exige proyectos educativos institucionales que consulten las realidades locales y alienten los procesos educativos y comunitarios que sean necesarios para cumplir las exigencias de calidad, cobertura, pertinencia, descentralización, flexibilidad y autonomía que requiera la educación en cada escenario. Dichos proyectos, además, deben ayudar a disminuir la tasa persistente del analfabetismo rural del 16%, cuatro veces superior a la urbana en la actualidad, (32).

De otro lado; la no solución del problema agrario y el modelo de desarrollo industrial dependiente han generado en Colombia un proceso muy intenso de urbanización, problema que se ha acentuado en las dos últimas décadas como consecuencia del desplazamiento forzado de población rural hacia las ciudades, intensificando asentamientos subnormales de alta vulnerabilidad a todo tipo de amenaza, de muy baja cobertura de servicios públicos domiciliarios, de educación y de salud; así como de poca participación en los procesos de decisión política en lo local, lo regional y lo nacional. Se ha denominado urbano-marginal a esta población y CIER-Centro de Educación ha decidido participar como oferente del servicio educativo para la misma en la ciudad de Medellín.

Tanto el CONPES 91 como algunas directivas del Ministerio de educación plantean el interés estratégico de mejorar la cobertura y la calidad de la educación ofrecida a estas poblaciones vulnerables, (32,34,25).

La Fundamentación Pedagógica

En los escenarios de vida rural y urbano-marginal, como se ha demostrado en la práctica de la escuela nueva, se acentúan la exigencia de la pedagogía activa y sus enunciados de aprender a aprender, aprendizaje autónomo, aprendizaje significativo, socialización permanente de lo aprendido, autonomía de gestión, aprendizaje crítico liberador, aprendizajes integrales e integrados, ritmos y promoción autorregulados, aprendizaje continuado y auto evaluación.

Está propuesta pedagógica, nacida del trabajo de los creadores de la escuela activa en el siglo IXX, ha recibido suficiente apoyo teórico de las adquisiciones modernas de la psicología genética de Jean Piaget, adquisiciones que autorizan la construcción de los conceptos de las ciencias con base en las actividades del descubrimiento y la investigación, más que en la exposición o transmisión del sistema conceptual de las disciplinas académicas. Aunque nadie niega la necesidad de construir y poner a funcionar habilidades similares a las de un científico como camino del aprendizaje; los hallazgos post Piagetianos de la sociología cultural (37) y de la psicología cognitiva (35); indican la necesidad de ir más allá del entrenamiento para la adquisición de las operaciones formales, “condición necesaria pero no suficiente para el aprendizaje”.

Tanto en ciencias naturales (36), como en otros dominios de aprendizaje, se ha descubierto la necesidad de investigar y conocer las ideas previas o concepciones alternativas de los aprendices con respecto a toda la diversidad de los fenómenos que los mismos intentan comprender por si mismos o guiados por la enseñanza de sus maestros (5,19,26,31,35,36,37).

Valorar la necesidad de conocer las ideas previas o concepciones alternativas de los estudiantes no intenta entender la “estructura psicológica” de los mismos, que se supone errónea, para saber entonces cual será la mejor didáctica para reemplazarla por la “estructura lógica” de la disciplina que se intenta que aprenda, o prescripción curricular, que se supone verdadera. Se trata más bien de entender como contribuyen esos conocimientos previos a actuar en la vida diaria y buscar entonces la cooperación intelectual necesaria para construir “estructuras conceptuales específicas” que ayuden a mejorar dichas actuaciones y a verbalizar las explicaciones que las sustentan.

Las ideas previas de los estudiantes sobre las ciencias naturales y otros dominios de aprendizaje han sido concebidos como “teorías implícitas” en las conceptualizaciones más recientes de la psicología cognitiva. Se reconoce que esas “ideas previas”, “estructuras sicológicas” o “teorías personales implícitas” “tienen como objetivo la interpretación y predicción del mundo circundante, igual que las teorías científicas”. Reconocerlas y valorarlas exige que la educación se construya como la cooperación intelectual capaz de promover la toma de conciencia sobre la propia teoría o pensamiento concreto local y de ayudar a la transformación o cambio conceptual del mismo en direcciones que aumenten no solo la eficiencia de las actuaciones cotidianas sino también la significación existencial de esos cambios. Así, no se tratará solo del cambio de un concepto erróneo específico a un concepto verdadero y/o científico sino, más bien, “de un cambio en la forma de conceptualizar o en los esquemas conceptuales que se utilizan para interpretar los problemas”.

LA GÉNESIS DEL PROYECTO Y DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE CIER

La noción de ecodesarrollo en CIER

Al terminar la década de los sesenta, una vez divulgadas las conclusiones de la cumbre ambiental de Estocolmo en 1972, (8), el mundo universitario del planeta estaba atravesado por innumerables interrogantes. Muchos de ellos tenían que ver con el propio papel de la escuela y la educación como soportes de unos estados que se revelaban incapaces de resolver los conflictos sociales. Otros apuntaban a hacer visible lo que desde entonces se llama la crisis ambiental, es decir, la insuficiencia de la base de los recursos naturales para atender las demandas crecientes de materia y energía de la sociedad y la incapacidad del estado y la sociedad para regular esas demandas y enfrentar esa crisis.

En el ambiente educativo surgieron propuestas como desescolarizar la sociedad (4), pedagogía para la liberación (5) y aprender a ser (6). Para atender la crisis ambiental comenzaron a configurarse propuestas como la de la declaración de Estocolmo, el Ecodesarrollo, El Límite al Crecimiento, El Desarrollo Sustentable, etc, (7, 8, 9).

Al terminar la década 1972-1982 un grupo de profesores y estudiantes de las dos universidades públicas más significativas de Medellín, la Universidad Nacional y la Universidad de Antioquia, tenían varias convicciones.

La primera era que la naturaleza no podía ser objeto de saqueo por parte de uno de sus elementos, así éste se autodenomine como lo no natural o, como también se dice, lo cultural inagotable.

La segunda convicción era que el ser humano puede y debe pensarse como integrado a un sistema complejo en cuya trama no se puede actuar o intervenir sin límites.

Atenerse a estos límites y operar según ellos en el proceso de construcción del bienestar y del sistema de consensos humanos constituye, para CIER, el ecodesarrollo.

El origen de la Corporación para la Investigación y el Ecodesarrollo Regional, CIER

CIER es una organización de la sociedad civil, surgida en 1982 como respuesta a las reflexiones anteriores y a las dificultades de la universidad pública para realizar intervenciones directas en las comunidades rurales.

Los profesores de varias universidades de la ciudad de Medellín, Colombia, que participaron en la fundación de CIER, llegaron por ese entonces a dos conclusiones:

Las Universidades influirían muy poco sobre la sociedad en cuanto a la propuesta del ecodesarrollo si se limitaban a graduar profesionales.

Las Universidades tenían muchas dificultades para investigar y generar procesos de ecodesarrollo en las sociedades rurales. El conjunto de intereses que las dominaban les impedían participar en estos procesos.

Por lo tanto, había que organizar la posibilidad de que los profesores y los estudiantes se pudieran movilizar en la dirección de desencadenar nexos con comunidades rurales que, a su vez, generaran procesos de ecodesarrollo en las mismas. La génesis de esos nexos y de esos procesos de ecodesarrollo local sería la contribución de CIER al cambio de la sociedad. CIER se constituyó así como una ONG y obtuvo su personería jurídica número 31380 de la Gobernación de Antioquia, en 1982. Ver anexos No.1: “Resolución 31380 de 1982 y No. 2: “Estatutos CIER.”

¿Cómo ha evolucionado el proyecto de CIER y cual ha sido su acción?

En un comienzo se creyó posible que esa articulación o nexo a las comunidades rurales aparecería espontáneamente y que muchas de ellas, en función de sus necesidades, llamarían a CIER en su apoyo.

Aunque esto sucedió de cierta manera con algunas comunidades indígenas, la institución entendió pronto que el interés del ecodesarrollo exigía compromisos que iban más allá de la presentación de proyectos productivos y de la consecución de algunos apoyos financieros. Se trataba de una visión que exigía a CIER comprometerse en procesos que fundaran la educación y el cambio cultural como el camino del desarrollo social, en la perspectiva de los límites que la operación urbano–industrial de la sociedad tendría que aceptar, su pena de condenar a la humanidad a no poder salir de los callejones sin salida a que ese modelo de desarrollo la ha conducido. Dichos límites se pueden enunciar así:

El Termodinámico–Ecológico: Es el límite a la operación del sistema económico con respecto al aumento de la demanda total de materia y energía.

Este límite tiene varias connotaciones:

Límite al aumento de la demanda total de materia y energía de la sociedad.

Límite al total de materia y energía del que se puede apropiar la humanidad en la biósfera.

Límite de la capacidad de la biósfera para disipar calor y contaminantes que perturben su funcionamiento y que pudieran ser de control humano-cultural.

El Socio-Ecológico: Es el límite a la inequidad que prevalece en todos los mecanismos actuales de asignación de recursos a los distintos miembros de la sociedad. Estos mecanismos no sólo son injustos sino que generan violencia y marginación que amenazan cualquier humanismo o proyecto de supervivencia armónica de lo humano.

El Socio-Espiritual: Es el límite a la relajación de los sistemas valóricos, que, en última instancia, es la desvalorización de lo espiritual del hombre; desvalorización que lo ha convertido en un consumidor compulsivo de materia y energía que enaltece lo que hace posible ese consumo, el dinero, como el valor supremo; debilitando así el sentido y la significación del amor y la solidaridad como las emociones fundadoras de la sociedad.

En la perspectiva anterior, el proyecto de CIER avanzó hacia la consideración de la educación como la tarea fundamental. Fue entonces cuando se formuló la propuesta de formación de personas para el desarrollo sostenible y fue cuando se decidió limitar el escenario y trabajar en una sola región, el Occidente de Antioquia, un escenario biogeográfico de 21 municipios en las cuencas hidrográficas de los ríos Cauca y Riosucio. Además de la definición anterior en el sentido biogeográfico, también se decidió definir la vereda como la unidad socio-cultural y espacial de trabajo. Hoy se reconoce la necesidad de ampliar el ámbito de acción a todo el Departamento de Antioquia y a todos los escenarios posibles, no solos rurales sino también urbanos, en especial los de población vulnerable urbano-marginal.

De las acciones iniciales de formación tecnológica se ha pasado a pensar la educación como el proceso del desarrollo humano que, en cada localidad, debe conducir a la movilización de la sociedad local en las direcciones requeridas para la construcción de proyectos de vida individual y colectiva capaces, a su vez, de resolver los problemas que ha generado el modelo de desarrollo que impera en la sociedad colombiana.

La misión y la visión de CIER-Centro de Educación

La misión

Construir sistemas locales comunitarios de educación capaces de generar las motivaciones, las competencias, las interacciones y las interdependencias necesarias para resolver sus problemas con la eficiencia, el compromiso, la solidaridad, la organización y la autonomía que se requieren para actuar localmente, en las direcciones que los límites termodinámico-ecológico, socio-ecológico y socio-espiritual señalan. Dichas motivaciones, competencias, interacciones e interdependencias configuran lo que se ha denominado el desarrollo social humano, armónico y sostenible, el ecodesarrollo.

La visión

La práctica social de la educación, por si misma, no genera los procesos de desarrollo social requeridos para superar los problemas de la sociedad colombiana en su conjunto y de las sociedades rurales y urbano-marginales en especial.

De esta manera; la Corporación CIER y su institución educativa CIER–Institución Educativa han entendido que la acción educativa debe integrarse con otras intervenciones, haciéndola más compleja, en la visión de convertirla en el camino del desarrollo, visionado este como un proceso también complejo de modificaciones estables y progresivas en los ámbitos de lo jurídico-normativo, de la estructura biofísica natural y construida y de los potenciales de actuación individuales y colectivos. La visión instucional es entonces hacer de la educación el camino de ese desarrollo social humano, armónico y sostenible.

El camino recorrido

En el proceso de hacer de la educación el camino del desarrollo social humano, armónico y sostenible en escenarios de vida rural y urbanomarginales, la institución ha asumido la práctica de la educación a través de la aplicación de estrategias como las siguientes:

Formación a distancia en tecnología de manejo de recursos naturales y tecnología de producción agropecuaria1.

Formación semipresencial de tecnólogos agropecuarios. 2

Formación semipresencial de licenciados en Educación Rural3.

Aplicación del curso a distancia en Agroecología y Desarrollo Rural4

Formulación y aplicación de la propuesta de promoción y organización de grupos permanentes de educación ambiental en cuencas hidrográficas de la región del Occidente de Antioquia, en convenio con Corpourabá y con la Gerencia de la interconexión vial Valle de Aburrá-Río Cauca.

Todos estos procesos se han realizado en alianzas y convenios con otras instituciones educativas, ONG`s, administraciones municipales, departamento de Antioquia y Ecofondo.

El proceso de aplicación del SAT: una experiencia significativa en el desarrollo de CIER-CENTRO DE EDUCACIÓN

Una vez CIER reconoció que el camino del desarrollo social, humano, armónico y sostenible era la educación; decidió iniciar la aplicación del Sistema de Aprendizaje Tutorial, SAT, en varios escenarios de vida rural de municipios del Occidente de Antioquia.

Bajo orientación de la Secretaría de Educación del Departamento de Antioquia, se presentó a dicha entidad la documentación necesaria para obtener la licencia que permitiera aplicar el Sistema de Aprendizaje Tutorial SAT y para constituir entonces grupos de Bachillerato en Bienestar Rural, grupos SAT, en la región Occidente de Antioquia. Fue así como se obtuvo la resolución 000225 del 6 de mayo de 1966 que “concede licencia de funcionamiento a la Corporación para la Investigación y el Ecodesarrollo Regional, CIER, para aplicar el Sistema de Aprendizaje Tutorial, SAT”. De manera paralela, CIER, había desarrollado el convenio con la Fundación para la Enseñanza y Aplicación de las Ciencias, FUNDAEC5, convenio indispensable para poder aplicar el sistema SAT creado por dicha institución. Ver anexos No. 3, ”Convenio FUNDAEC-CIER” y No.4, ”Resolución No.000225/66”.

La licencia inicial fue actualizada por la Secretaría de Educación para la cultura de Antioquia mediante la resolución 6179 de 03 junio de 2005, que autoriza a CIER para prestar el servicio de educación básica secundaria y media, modalidad SAT, en los municipios de Ebéjico, Sopetrán, Olaya, Buriticá, Giraldo, Caicedo, Betulia, Uramita y Peque.

Resultados de la aplicación del sistema de aprendizaje tutorial

La evaluación realizada por la institución indica que esta experiencia de nueve (9) años ha sido muy significativa para el desarrollo institucional de CIER y de CIER- Institución Educativa, así como para contribuir a la configuración y perfeccionamiento de una oferta apropiada del servicio público educativo en el escenario rural de Antioquia.

Esta experiencia también ha permitido entender la importancia que tiene extender modalidades pertinentes y flexibles, de arraigo intenso en las comunidades locales y con participación intensa de la familia, a la oferta educativa para el pre-escolar y la básica en los grados primero a quinto.

Se puede afirmar que la práctica del SAT en los escenarios de vida rural, ha tenido los impactos siguientes:

Una valoración mayor de la educación como vía para la construcción del desarrollo en cada localidad. Un entendimiento mayor de la necesidad de articulación de la educación a través de todos sus niveles. Una mayor convicción con respecto a las posibilidades de la autonomía, la participación y la autogestión en las decisiones sobre el desarrollo social en cada localidad. La convicción de que el orden comunitario puede generar los procesos organizacionales y los emprendimientos necesarios para mejorar la productividad, la soberanía alimentaría, la agregación de valor, la conservación de la base natural de recursos naturales y la revaloración de la cultura local, el arraigo y la identidad como fuentes de bienestar para la mayoría de los pobladores.

NECESIDAD DE MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA

Los nuevos hechos jurídicos

La ley 715 de 2001 generó un escenario de financiación, organización y gestión del servicio público de la educación que hace indispensable que las entidades de derecho privado no solo enriquezcan su oferta educativa sino que mejoren su competencia organizacional-empresarial. En cuanto se refiere al enriquecimiento de la oferta educativa; la corporación CIER y su institución educativa CIER- Institución Educativa deben:

a. Ampliar su servicio para ofrecer educación preescolar básica y media, grado 0º - 11º, como lo establece el artículo 9º de la ley 115. b. Ampliar la territorialidad para ofrecer sus servicios en todo el ámbito nacional. c. Diversificar su oferta de educación media para propiciar la adquisición de las competencias cognitivas, convivenciales, organizacionales y productivo laborales generales y específicas, que se requieren en los escenarios cada vez más complejos del desarrollo internacional, nacional, regional y local. d. Propiciar la articulación entre los procesos pedagógicos locales. e. Propiciar la participación de los pobladores en los procesos de educación superior y continuada que esos escenarios complejos de desarrollo social exigen. f. Diversificar la oferta de tipologías, modalidades, estrategias, pedagogías e innovaciones didácticas, para atender la diversidad de las demandas de la manera más diferenciada y pertinente posible.

Hechos sociológicos que obligan a la ampliación del servicio educativo

La urgencia cada vez mayor del desarrollo rural alternativo para la sociedad Colombiana. La atención a poblaciones especiales: Niñez, adolescencia y juventud rurales y urbano-regionales. Mujeres cabeza de familia. Poblaciones desplazadas. Reasentamientos territoriales presionados por las agendas de los megaproyectos y el conflicto armado. Poblaciones bajo conflicto armado. La persistencia de indicadores de cobertura y calidad bajos en la educación rural y urbano-marginal.

LA VIGENCIA DE LA JUSTIFICACIÓN FILOSÓFICO-POLÍTICA DEL PEI DE CIER-CENTRO DE EDUCACIÓN.

El análisis de las perspectivas de trabajo planteadas en el PEI que CIER inscribió en 1996 y la evaluación de la experiencia de 9 años en la aplicación del Sistema de Aprendizaje Tutorial, SAT, muestran que para hacer de la educación el camino del Desarrollo Social Humano, Armónico y Sostenible no basta con la aplicación del SAT, o una estrategia semejante, sino que, además, la institución educativa debe asumir mas integralmente la educación, en todos los niveles y formas que plantea la ley 115 y en los escenarios de contratación y gestión del servicio de educación que plantea de ley 715 de 2001, en los contextos culturales urbano-marginal y rural en los que núcleos crecientes de población vulnerable plantean demandas cada vez más urgentes de servicios del estado.

En sus 9 años de experiencia, CIER-centro de educación ha construido un sistema de relaciones con el territorio, con los entes territoriales, con las sociedades de las veredas, con las sociedades de las cabeceras municipales y con la institucionalidad educativa regional, departamental, nacional e internacional que le permite afirmarse en su visión y compromiso de hacer de la educación el camino del desarrollo social humano, armónico y sostenible, así como reafirmar que se requiere no solo la construcción de escenarios de desarrollo educativo y cultural sino que se requiere, además, la construcción de escenarios locales de desarrollo científico–técnico y de planeación y gestión.

Es esta intervención compleja lo que hará posible movilizar el entorno específico de recursos de cada localidad en una dirección que no solo satisfaga muchas de sus necesidades de manera autónoma y autosuficiente sino que, también, permita su integración a los procesos de globalización que, hasta ahora, no solo no han favorecido a esas sociedades sino que las han convertido en espectadores impotentes de su propia destrucción. Las sociedades rurales de economía campesina, así como las urbano-marginales, se reconocen en el mundo como necesarias para la generación de un modelo de desarrollo social que no solo construya las armonías requeridas entre los hombres consigo mismos y entre estos y la naturaleza, sino que ayude a intervenir eficazmente el proceso de urbanización del planeta y a disminuir las demandas de materia y energía que la biósfera ya no puede atender. El reconocimiento, la valoración y la movilización organizada de las capacidades locales se requiere para transformar la vida de las sociedades- veredales, de las pequeñas poblaciones y las de los asentamientos urbano-marginales; haciendo posible que enfrenten su existencia social en términos que impidan su simple aniquilación como marginados y les permitan constituir su existencia material y espiritual a partir de sus entornos de recursos, generalmente muy pauperizados y precarios como consecuencia del uso que se les dado y de la inequidad en la distribución de la riqueza.

Si ese reconocimiento, valorización y movilización organizada se cumplen; el PEI aportará a la tarea cultural, económica, sociológica y simbólica de revaluar y resignificar lo rural-campesino y lo marginal-urbano en las direcciones que señalan, como urgentes y necesarias, agencias de desarrollo como el Banco Mundial, La FAO, LA UNESCO, EL PNUMA y el PNUD principalmente, (10).

Dichas revaloración y resignificación de lo rural y de lo urbano marginal son un objetivo de la educación que propone este proyecto educativo institucional, pues el desarrollo de esas sociedades no solo es necesario en sí mismo, como tarea de conservación de la diversidad cultural, sino que tiene conexiones funcionales muy intensas con la supervivencia de las ciudades y demás entornos urbanos ya establecidos, con sus enormes demandas de seguridad, materia y energía, de servicios públicos domiciliarios, lúdico-recreativos y ambientales.

EL PERFIL DE LA INSTITUCIÓN

Nombre de la institución educativa: CIER-INSTITUCIÓN EDUCATIVA

Municipio sede: Medellín

Ámbito de acción: Departamento de Antioquia.

Dirección: Calle 48B # 79-38

Teléfono: 234. 35. 52

Telefax: 474. 67. 29

e-mail: corpcier@epm.net.co

Núcleo de Desarrollo Educativo: 0206, La Floresta, Cede Medellín.

Naturaleza: Privada.

Calendario: Flexible.

Género: Mixto.

Niveles que pretende ofrecer:

Educación Preescolar. Educación básica primaria. Educación Básica secundaria. Educación Media. Media Técnica en producción agrícola ecológica. Gestión y oferta de programas de educación superior, mediante convenios con universidades nacionales, internacionales y regionales; en compromisos y convenios con los entes territoriales.

Carácter de la educación media: Académico con énfasis en Desarrollo y Bienestar Comunitario y Media Técnica en Producción Agrícola Ecológica.

Jornada Escolar: Con la flexibilidad que sea necesaria en cada contexto, diurna y/o nocturna.

Nombre del propietario: Corporación para la Investigación y el Ecodesarrollo Regional, CIER.

ONG, sin ánimo de lucro.

Personería Jurídica: 31380 de la Gobernación de Antioquia, 1982

Nombre del Rector: Héctor Alonso Álvarez Vélez

Identificación. Cédula de ciudadanía: 15.450.565 de Hispania Ant.

Título: Ingeniero Administrativo.

Duración del Proyecto: Indefinida

Formulación de plan de acción: Anual

EL CURRICULO

Principios orientadores de la acción en la comunidad educativa

La fundamentación de los principios

El fundamento legal, articulo 6º de la ley 115

“La comunidad educativa está conformada por estudiantes, educandos, padres de familia, o acudientes de los estudiantes, egresados, directivos docentes y administradores escolares. La ley plantea que “todos ellos, según su competencia, participarán en el diseño, ejecución y evaluación del Proyecto Educativo Institucional y en la buena marcha del respectivo establecimiento educativo”. (2).

El fundamento de la experiencia institucional de CIER

En el documento PEI que inscribió CIER en 1996 se destacó que “La intervención de agentes externos en la formulación de ritmos, secuencias, imágenes de sujeto y conocimientos en la vida escolar ha sido negativa”. Se reconoció la manera como esta intromisión ajena le restaba protagonismo al maestro y a la comunidad sobre sus propias realidades y acciones. Se planteó también como dicha actuación, “caracterizada por la excesiva reglamentación, ha generado una enorme dependencia en los educadores, al delegar en otros su voluntad de conocimiento y su autonomía para optar por métodos y contenidos en el área o las áreas de conocimiento que enseña”. Se señaló como el Ministerio había deducido que para la superación de dicha situación, no había otro camino que la realización de proyectos educativos institucionales con autonomía. (11, 16).

La adopción por CIER del Sistema de Aprendizaje Tutorial, SAT, en 1996, así como su práctica durante nueve años, han permitido configurar una experiencia de educación en escenarios rurales que ha conducido a la Corporación CIER y a su institución educativa CIER-Centro de Educación a varias conclusiones.

La primera es que la comunidad educativa en los escenarios locales, tanto rurales como urbano-marginales, se confunde con la misma comunidad local y el grupo SAT se convierte, de hecho, en un grupo de base de esas sociedades. El Proyecto Educativo Institucional de CIER-Centro de Educación, avanzará, por lo tanto, en la dirección de construir tantos proyectos educativos como localidades en las que trabaje CIER, proyectos que la institución ha comenzado a denominar como los Proyectos Educativos Locales Comunitarios, PELCOS.

Cada uno de estos proyectos, como CIER espera, hará parte muy significativa del plan de desarrollo de cada localidad y solo cuando estos proyectos de vida comunitarios cristalicen se podrá decir que la educación se ha convertido en el camino del desarrollo local.

La segunda conclusión es que la comunidad educativa ya no será “la comunidad educativa” sino que la institución, el grupo SAT, la escuela local y los demás procesos educativos locales, se podrán integrar como un sistema educativo local, un escenario pedagógico en el que la orientación venida de afuera será menos determinante, pues se tratará entonces de una propuesta educativa con la autonomía y el potencial suficientes para desencadenar procesos locales de cambio de las relaciones ser humano–sociedad, cultura local–cultura universal–otras culturas, ciencia–técnica, saber local–desarrollo local, saberes locales–saberes académicos; cambios sin los que será imposible lograr lo que el mismo Ministerio de Educación plantea, cuando expresa “que el papel de la educación tendrá que ser distinto del que hasta ahora ha desempeñado. El conocimiento de carácter enciclopédico y repetitivo, teórico y muy poco aplicable a cada contexto local no puede seguir siendo distribuido desde arriba sin mayor incidencia en la vida cotidiana de las personas en particular y del país en general”(12).

El grupo de estudiantes de cada localidad, como grupo de base de la sociedad, deberá integrarse con todos los demás grupos de base de la misma para hacer de la acción educativa una acción que, integrada con otras acciones, construye el desarrollo de cada ser humano, el desarrollo social, la autoafirmación y el enriquecimiento de la cultura local, la generación, validación, ajuste y adopción de conocimiento y tecnología que parten del diálogo de saberes y, en fin, dinamiza la articulación eficiente de esfuerzos y recursos locales en planes de corto, mediano y largo plazo.

El proceso de aprendizaje que propicien estos grupos de Estudiantes en Bienestar Comunitario se configurará así como el ENTENDIMIENTO de la dimensión completa y compleja que el desarrollo humano y social y plantean, entendimiento que solo se puede conseguir en una relación directa de la acción educativa con los procesos de la vida cotidiana en todas sus dimensiones y en todas las cadenas de actividad social y productiva de la población en cada localidad, (15, 19).

La tercera conclusión es que existen múltiples equívocos en los planteamientos educativos para los escenarios rurales y urbano-marginales. En efecto, el mundo del campo o mundo de lo rural, así como el urbano- marginal, posee características diferentes a las del mundo urbano no marginal; pues las cadenas de relación social están mucho más estrechamente vinculadas en aquellos a las cadenas productivas, comerciales, culturales y familiares de supervivencia que en éste.

Si se entiende lo anterior no se encuentran dificultades significativas para aceptar la participación de menores, jóvenes y adultos en los grupos de Estudiantes en Bienestar Comunitario. En éstos escenarios educativos no solo es necesario y posible, sino mejor; que los niños, los adolescentes y los jóvenes aprendan junto a sus padres, sus abuelos y sus vecinos, tal como lo ha destacado Mooney, aún para sociedades menos rurales que la nuestra. (31)

Es necesario que los modelos operativos tradicionales urbanos no se extrapolen a los escenarios rurales y urbano marginales, sin tener en cuenta la gran dispersión geográfica de las viviendas en el primer caso y la necesaria participación de niños, adolescentes, jóvenes y adultos en las múltiples actividades económicas de subsistencia y de producción para el mercado que demandan la existencia material y espiritual en ambos escenarios de vida.

La organización de la vida en las aldeas y veredas da lugar, como en todas las formas del hábitat construido por el hombre, a una triple necesidad: la de crear un medio técnicamente eficaz, la de asegurar un marco normativo al sistema social y la de poner orden en el universo circundante, (16). Al enfrentar esta triple necesidad, los grupos humanos construyen las culturas locales. En el caso colombiano, la práctica educativa ha pretendido que hay homogeneidad cultural y que nuestra cultura es la de los rasgos dominantes de la etnia mestiza mayoritaria. Se ha desconocido que varios factores históricos, entre ellos la colonización, han generado importantes diferenciaciones en los modos de vida, esto es, en las conductas sociales, en los esquemas decisionales, en los esquemas de organización, etc. de las múltiples comunidades mestizas y de las otras etnias que habitan el territorio colombiano.

En el caso del campo esta diferenciación es más compleja, toda vez que en ella perviven los rasgos de las culturas indígenas y negras ancestrales. En los escenarios de vida campesina se expresan con mucha intensidad momentos históricos marcados por el conflicto territorial e incluso por atavismos y creencias ideológicas que han dificultado su arraigo, su identidad y su proceso de desarrollo autónomo.

Aunque no lo parezca, se trata de un mundo muy diverso. Es indudable que los ritmos y peculiaridades de la actividad ganadera se distinguen de las actividades agrícolas de tipo cafetero, cañero, arrocero, etc., distinción que se acentúa por las posibilidades o limitaciones que impone la topografía al desarrollo de infraestructuras y equipamientos sociales y por la cercanía o alejamiento de los asentamientos periféricos, compactos o dispersos, con respecto a los centros y concentraciones urbanas.

En la configuración inicial y el desarrollo posterior de la propuesta del Bachillerato en Bienestar Rural de FUNDAEC, esta diferenciación ha sido importante por el peso que ha tenido en el despliegue de las estructuras mentales de los pobladores; ya que no se puede ni desvirtuar, ni desconocer, la incidencia que el acceso, la manipulación y el usufructo de la información tienen en el desarrollo de las capacidades intelectivas y culturales de sus usuarios.

Si se acepta que existe una estrecha relación entre las formas de conocer y las formas de comunicarse, es comprensible que en las propuestas pedagógicas se tome en cuenta el alcance e impacto de las diferencias de contexto socio-productivas para seleccionar, jerarquizar y disponer las estrategias de relación entre los conocimientos aportados por la ciencia universal y los conocimientos que surgen de la experiencia productiva desarrollada en los llamados ámbitos extraescolares.

Para el proyecto educativo de CIER-centro de educación no existe un dilema entre las ciencias universales y las versiones que resultan de su aplicación en los ámbitos locales. La ciencia tiene para el programa un profundo carácter experimental, carácter que permite un aprovechamiento instrumental de sus conceptos y métodos para generar transformaciones y bienestar rurales e, igualmente, para facilitar el enriquecimiento, la verbalización y la formalización de los saberes tradicionales en conocimientos que aporten al acervo científico universal.

Es así como debe surgir en cada localidad una armoniosa integración de saberes. De un lado el saber tradicional o ancestral, basado en la experiencia y la tradición, transmitido de generación en generación en forma fundamentalmente oral y referido al contexto específico y real de cada localidad. De otro lado el conocimiento moderno, basado en la producción científico–técnica y referido sobre todo a la coherencia conceptual de cada disciplina.

La fundamentación legal y la experiencia antes planteados permiten enunciar los principios siguientes como orientadores de la acción educativa de CIER-Centro de Educación en los escenarios locales.

Principios con respecto al conocimiento y la imagen de la ciencia

Integralidad

El aprendizaje de las ciencias debe vincular todos los aspectos de la existencia social, material y espiritual del ser humano, con el propósito de promover el entendimiento de su inserción en el entorno local de recursos, la cultura local y la cultura universal, entendimientos que darán sentido y significación a esa existencia, haciendo posible la participación plena y conciente de ese ser humano en la vida local.

La Ciencia y la Tecnología deben estar al Servicio del Ser Humano en las localidades

Las actitudes, las conductas, los procedimientos y las producciones del quehacer científico deben facilitar su aplicación en procesos de desarrollo local que garanticen tanto el mejoramiento y bienestar de las condiciones materiales y espirituales del ser humano como la identificación, valoración preservación y promoción del uso sostenible de la base natural de recursos.

Reconocimiento y valoración del saber y la cultura local

La identificación, la valoración y la recuperación de las tradiciones y de los saberes de las comunidades, así como la rehabilitación de su uso y la formalización de sus desarrollos, no solo son funcionales al desarrollo local sino también fuente de riqueza de la cultura universal y de significación de los aprendizajes.

La investigación debe privilegiar el entendimiento de la realidad de los contextos locales

Reconoce la necesidad de entender que la posibilidad del desarrollo integral de las localidades está determinada por la apropiación y la aplicación que los actores locales logren de los métodos de análisis, integración y reconocimiento de sus realidades, tanto con base en las “teorías implícitas” de los pobladores como en los acercamientos prescritos en el curriculum con respecto a las disciplinas, (36).

Principios con respecto a las relaciones con las sociedades locales

Principio de la participación comunitaria

Entender que la razón de este proyecto educativo es construir la movilización organizada y solidaria de las comunidades para que puedan convertirse en autogestoras de su desarrollo y responsables de su propio destino.

Principio de opción preferencial por los mundos rural y urbano-marginal.

Reconocen el papel fundamental de la ruralidad y de la marginalidad urbana en la construcción de la nación Colombiana, en atención al profundo impacto que tendrá su desarrollo en la pacificación de nuestra sociedad y en atención a la convicción institucional acerca de la necesidad de revalorizar y resignificar lo rural y lo urbano marginal como elementos cruciales en el diseño de un modelo de desarrollo armónico y sostenible para la nación y el mundo.

Principio de pluralidad

La pertenencia a la comunidad educativa no acepta distinciones de origen geográfico, de edad, de creencia religiosa, de raza, de cultura, de sexo, de condición social y/o de militancias políticas.

Principio de valoración, promoción y preservación de la vida, la paz, la cultura y el entorno de recursos locales

Suscribe el compromiso institucional con todo lo que favorezca el desarrollo armónico del ser humano, de su familia, vecindario, vereda, instituciones locales y territorio, como aporte significativo a la estrategia de pensar globalmente pero actuar en las localidades, al tiempo que acepta la consagración del derecho a la vida como la fuente de todos los derechos.

Principio de confianza en las capacidades humanas

Considera que todo ser humano posee la potencialidad para aprender, comunicarse, cooperar, crear y crecer, tanto en su individualidad como en su pertenencia a la vida de su familia, de su comunidad y de su sociedad.

Principios con respecto a la gestión de la vida local y la organización comunitaria

Principio de descentralización y horizontalidad

La unidad básica de desarrollo territorial está en las municipalidades y, dentro de éstas, en los sistemas locales. Por lo tanto, el desarrollo desde las localidades exige la promoción y construcción de la descentralización, asociada a la subsidiaridad, de manera que el acceso y la participación de los recursos se realicen de acuerdo con los requerimientos de los más necesitados, la justicia y la equidad.

Principio de la autonomía y la autogestión

Reconocer y valorar las potencialidades locales para la autodeterminación, el aprovechamiento y la racionalización del uso de los recursos disponibles en beneficio personal y colectivo.

Principio de la planeación y la prospección

Reconocer la necesidad de la planeación y la prospección como valores y como instrumentos para orientar y dimensionar el desarrollo local según las necesidades e intereses propios y de acuerdo con las posibilidades y recursos, de manera organizada, solidaria, autónoma, equitativa e informada.

Principio de precaución

Reconocer la necesidad de postergar acciones cuando existan dudas sobre sus impactos negativos ecológicos, económicos, sociológicos y culturales.

Principios con respecto al proceso educativo

Principio de mejorabilidad permanente

Reconoce la necesidad de valoración sistemática de la experiencia del aprendizaje en todos los momentos del proceso y en todas las dimensiones del desarrollo humano, como fuente de la retroalimentación que permite no solo corregir y buscar el mejoramiento continuo del proceso de aprendizaje sino motivar la participación crítica del aprendiz en el mismo.

Principio de interacción e intercomunicación permanente

Reconoce que el acto educativo no es un asunto exclusivo de sus actores naturales sino que está determinado y es determinante del desarrollo social en sus aspectos productivos, familiares, culturales, históricos e institucionales; lo que hace fundamental la interacción comunicativa permanente entre los miembros de la comunidad educativa y la sociedad local.

Principio de la formación permanente

Reconoce que el proceso de producción de las ideas y de conocimiento presenta cambios de naturaleza sucesiva, acumulativa y progresiva; lo que hace que la actualización, el perfeccionamiento y la profundización sean siempre necesarios y posibles.

Principios con respecto al desarrollo de valores y la construcción del liderazgo moral

Principio de servicio

La acción por el bienestar común debe ser desinteresada, sin la espera de recompensas, ni retribuciones personales y/o institucionales, pues el servicio es la vinculación existencialmente más significativa del individuo con su sociedad.

Principio de rectitud de conducta

Reconocer la necesidad de coherencia entre el pensar y decir y entre el decir y el hacer.

Principio de responsabilidad

Es asumir las consecuencias de la actuación que, entre otros exige el compromiso con la palabra dicha, con las funciones asumidas y con las acciones pactadas para asegurar el logro de las metas del desarrollo de los proyectos, las ideas y los programas.

Principio del amor

Reconocer que ese sentimiento es la base de nuestra relación con el mundo, con las demás personas, con las comunidades, con el conocimiento y con la belleza.

Principio de equidad y justicia

Reconocer que la acción educativa es el ámbito principal de formación de valores esenciales y que es a partir de ellos que cada ser individual construye, afianza y determina el sentido de respeto a las diferencias, las particularidades, los intereses, los derechos, las necesidades y las expectativas de las personas y de los grupos humanos.

Estrategias políticas y pedagógicas que orientan la acción de los estudiantes, tutores, asesores, directivos docentes, padres de familia y demás miembros de la comunidad educativa.

La Ley general de educación, ley 115 de 1994, establece en su artículo 5° los FINES DE LA EDUCACION. La institución educativa de CIER, CIER – Centro de educación, adopta todos esos fines, no solo como mandato legal sino como compromiso institucional. Los fines de este proyecto son por lo tanto los siguientes:

1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos.

2. La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad.

3. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación.

4. La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura nacional, a la historia colombiana y a los símbolos patrios.

5. La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber.

6. El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de su identidad.

7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus diferentes manifestaciones.

8. La creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la práctica de la solidaridad y la integración con el mundo, en especial con Latinoamérica y el Caribe.

9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad de la vida de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y al progreso social y económico del país.

10. La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los recursos naturales, de la prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la defensa del patrimonio cultural de la nación.

11. La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y habilidades, así como en la valoración del mismo como fundamento del desarrollo individual y social.

12. La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la prevención integral de problemas socialmente relevantes, la educación física, la recreación, el deporte y la utilización adecuada del tiempo libre.

13. La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país y le permita al educando ingresar al sector productivo.

Para lograr los fines anteriores CIER-Centro de Educación adopta las siguientes estrategias políticas.

Estrategias políticas

Construir en las localidades una relación intensa de educación y desarrollo

El proceso de desarrollo que ha prevalecido en el planeta generó fuerzas que hicieron posible que unos pocos se apropiaran de las riquezas de entornos cada vez más extensos. Fue así como los europeos se expandieron por toda la tierra, la dominaron, la saquearon y construyeron sus grandes centros de poder. El único límite a esa expansión fue el surgimiento de otros centros de poder que, principalmente en Norteamérica y Japón, comenzaron a disputar a Europa sus dominios de saqueo y explotación, (13). Este proceso corrió parejo con la industrialización y urbanización de esos centros y la adquisición por los mismos de competencias científico-técnicas, militares y organizacionales que acentuaron su capacidad de dominación y que los dotaron de una gran capacidad para hacerse a la riqueza mundial en una proporción que supera los sueños del más ambicioso de los colonialistas del siglo XIX. (14) Ver cuadro Nº 6.1.

Cuadro N° 6.1

PARTICIPACIÓN EN EL PIB MUNDIAL

| Países y/o Regiones | Porcentajes |

|---|---|

| Estados Unidos | 25,00% |

| Alemania, Francia, Reino Unido e Italia | 13,00% |

| Asia oriental, principalmente Japón. | 9,00% |

| Otros países desarrollados | 3,00% |

| Subtotal | 50,00% |

| Resto del mundo | 50,00% |

Hay otros indicadores, que pueden a la vez ser causa y efecto del anterior, como la capacidad de innovación tecnológica y la magnitud de la inversión en investigación y desarrollo. Uno de ellos, la capacidad de innovación, se distribuye así en el mundo. Ver cuadro Nº 6.2

Cuadro N° 6.2

DISTRIBUCIÓN DE LA CAPACIDAD MUNDIAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

| Países y/o Regiones | % del total mundial |

|---|---|

| Estados Unidos | 55,00% |

| Europa Occidental | 15.30% |

| Japón | 21.00% |

| Resto del Mundo | 8.70% |

La magnitud de los esfuerzos de investigación y desarrollo que determinan dicha capacidad de innovación se distribuyen así:

Estados Unidos, Europa Occidental y Japón 80% China, Taiwan, Singapur 10% Resto del Mundo 10%

Otros hechos reveladores de esta realidad planetaria se destacan a continuación, (14):

En 1960, la quinta parte de la población mundial más rica tenía ingresos percapita promedio que eran 30 veces más grandes que los de la quinta parte de la población mundial más pobre. Para 1995 la brecha había crecido a 82 veces.

En 1998 el P I B anual/habitante en los quince países más ricos era en promedio de U.S. $ 20.000. En los quince más pobres su promedio era de U. S. $1000

La dirección del flujo de la riqueza ha sido, históricamente, de los países pobres hacia los países ricos. Esta tendencia va a acentuarse porque la deuda externa siempre crece y la capacidad de pago disminuye. En los pocos casos en los que la capacidad de pago de un país pobre ha crecido, lo ha sido a inmensos costos ambientales y sociales que han acentuado la inequidad interna en el mismo, (10).

No hay duda acerca de nuestra pertenencia al resto del mundo y acerca de la disminución de los recursos para el desarrollo de las localidades, de los municipios y de las poblaciones vulnerables. La inversión per-capita en educación y desarrollo científico técnico es muy baja en Colombia.

En tal escenario es difícil intensificar la relación entre educación y desarrollo social, mucho más en sociedades como las veredales y las urbano-marginales donde la educación es casi la única presencia del estado.

En tales condiciones adquiere mucha significación que los proyectos educativos institucionales ofrezcan: Contenidos apropiados a la realidad de cada localidad. Facilidades para el acceso de todos los pobladores a la escasa oferta educativa. Dinámicas de emprendimiento y socialización de los aprendizajes que hagan aportes sencillos, rápidos, exitosos y significativos a la solución de los problemas de seguridad alimentaría, convivencia, salud e ingreso de las familias; de tal manera que el servicio educativo, en si mismo, contribuya a las estrategias y objetivos que Colombia se ha fijado en el contexto de los ocho objetivos planteados en la cumbre del milenio, (32).

Construir la planeación y gestión participativa del desarrollo en las localidades

Esta estrategia política se expresa en cada localidad en procesos y acciones de construcción de la democracia y la participación que hagan posible poner en juego cada adquisición y cada aprendizaje en la vida cotidiana de la comunidad. Como lo expresan los creadores del SAT de la Fundación para la Enseñanza y la Aplicación de la Ciencia-FUNDAEC- “La interacción entre los estudiantes y entre estos y la comunidad desencadena todo un mundo de relaciones afectivas, intelectuales, de cooperación y de compromiso. Este sentido de pertenencia a un grupo con ideales y metas comunes a muchos les devuelve la confianza en sí mismos y les muestra las posibilidades de futuro”, (15,18).

El desarrollo social en los centros urbanos marginales se basa en lo fundamental en la venta de trabajo a través de relaciones laborales determinadas por la relación capitalista tradicional. Sin embargo, en la mayoría de los países pobres esta fuerza impulsora del desarrollo social ya se agotó. En efecto, los intensos procesos de metropolización de esos países van haciendo cada vez más difícil que las ciudades puedan seguir alojando de manera digna las intensas migraciones del campo a la ciudad, provocadas en el caso de nuestro país y en el de la mayoría de los países de América Latina, por causas como las siguientes entre otras muchas:

La no solución del problema agrario y la excesiva concentración de la propiedad rural.

La pauperización de la base de recursos causada a su vez por la sobreexplotación de esa base de recursos, lo que ha determinado la disminución del rendimiento del trabajo rural.

La intensificación del conflicto social generado por la inequidad, la corrupción y el desbordante proceso de ilegitimación del estado que estos han determinado.

La carencia de una educación para lo rural y otras poblaciones vulnerables, con la pertinencia, la pertenencia, la financiación, la flexibilidad y la autonomía necesarias para desencadenar procesos de cambio cultural que impacten positivamente la superestructura (códigos, valores, normatividad, sistemas simbólicos); la estructura (las instituciones y los procesos organizacionales) y la infraestructura o soporte natural y construido del funcionamiento de esas sociedades, (16, 21, 25).

Construir el desarrollo científico-técnico en las localidades

En los escenarios rurales y urbano-marginales es más urgente el desarrollo a plenitud de la relación aprendizaje-investigación-producción-aprendizaje.

En todas las localidades se requiere la construcción de capacidades para generar, validar, ajustar, adaptar y adoptar tecnología; pues el desarrollo científico-técnico para los escenarios de economía campesina y urbano marginal tiene escalas, ritmos, contenidos y propósitos muy diferentes a los del desarrollo científico-técnico que requieren la agricultura comercial, la gran agroindustria y la industria.

En efecto, la producción campesina se realiza en predios pequeños de gran especificad ambiental y argroecológica en las que, o es de alto riesgo o es imposible operar las adecuaciones y homogenizaciones ambientales que se realizan en la gran empresa comercial, pues aunque en ésta el riesgo y daño ambiental son altos, su economía no los tiene en cuenta. En los predios pequeños, por el contrario, dichas adecuaciones y homogenizaciones ambientales exigen grandes demandas de materia y energía que no solo imponen riesgos ambientales sino que rebasan las capacidades financieras de los productores y aumentan de manera innecesaria y excesiva su dependencia de la tecnología producida centralizadamente, en instituciones sociales estatales y empresariales definitivamente poco sensibles o poco interesadas en sus problemas.

La generación y demás procesos de gestión tecnológica deben comprometer la participación intensa de los pequeños productores y la institucionalidad que los haga posibles tiene que pensarse, organizarse y operarse desde las localidades.

La única manera de hacerlo en los escenarios veredales y urbano-marginales será generar y organizar este compromiso a partir de la intervención educativa local. Las formas concretas de hacerlo son la práctica de la investigación científico-técnica local y el diálogo intenso de saberes, lo cual requiere no solo el rescate sino la revalorización, sistematización, escritura y divulgación de esos saberes locales y de los modelos de producción y manejo de la naturaleza que los mismos han inspirado.

Los programas

La intervención local de CIER y de su institución educativa CIER-Institución Educativa se orientará a la construcción del desarrollo social local en todas sus dimensiones. La acción global de las tres políticas anteriores se organizará en tres dominios de intervención que son el educativo-cultural, el científico-tecnológico y el convivencial-organizacional. En cada uno de estos dominios se procederá a la construcción de programas de acción. Así, la acción de CIER y de su institución educativa CIER- centro de educación estará orientada al diseño, formulación y evaluación permanente de la acción en tres programas, en cada localidad:

Educación y Cultura Ciencia y Tecnología Planeación y Gestión

Programa de Educación y Cultura

Planteamiento y definición del programa

Con cada día que pasa crece la necesidad social de servicios educativos y culturales que permitan a cada ser humano acceder a los aprendizajes, los conocimientos, los valores, las actitudes y las competencias comunicativas y productivas que le permitan desarrollar y expresar sus potenciales personales y actuar con sentido y significación en la vida social de cada sociedad.

A la vez que lo anterior, es cada día más claro que las socio-culturas locales necesitan aumentar las competencias de sus miembros para la participación en la formulación necesariamente autónoma de alternativas de educación pertinente, que no solo tengan en cuenta los saberes y sistemas locales de conocimiento sino que promuevan su desarrollo así como el de los sistemas simbólicos y demás herencias necesarias en la autoafirmación y la reconquista de los sentidos y los contenidos existenciales de mas significación en cada localidad.

El programa de educación y cultura será entonces la organización de estrategias, proyectos y acciones en este dominio de intervención de lo educativo-cultural. Esta intervención en el dominio de lo educativo-cultural en cada localidad, no puede ser ajena a los cambios radicales que se plantean en el ámbito de la nueva y necesaria actualización de códigos y lenguajes que surgen de la globalización, cambios que le permitirán al hombre y la mujer no solo autoafirmarse sino también diseñar y organizar sus interacciones con el mundo globalizado y multicultural, al tiempo que revalorar y resignificar sus pertenencias a la localidad. Más que necesarios, estos cambios se han vuelto funcionales e indispensables al fortalecimiento del arraigo, la identidad cultural y la autoafirmación y autovaloración de lo local. Para hacer esto posible se requiere la participación comunitaria en el diseño, planeación, y práctica de procesos de educación y cultura que propicien la expresión de las múltiples capacidades de los seres humanos de cada localidad en lo cognitivo, lo ético-valorativo, lo afectivo-convivencial, lo biofísico y lo organizacional-productivo, única fuente de aprendizaje significativo, (36,18).

El programa de educación y cultura para el desarrollo social humano, armónico y sostenible es la orientación general con que CIER y su institución educativa se aproximarán a cada localidad para suscitar, promover y construir con la comunidad los proyectos locales comunitarios de educación y cultura.

Principios orientadores del programa de educación y cultura

El principio de equidad que impida cualquier tipo de exclusión.

El principio de integralidad, que propicie el desarrollo armónico de las dimensiones cognitiva, ético-valorativa, afectivo-convivencial, biofísica y organizacional-productiva de todo ser humano.

El principio de continuidad y de mejorabilidad de la educación, que replantee la dinámica terminal y de grados del sistema educativo actual y dirija la acción educativa hacia la construcción de procesos de formación permanente para la vida personal y social en cada localidad.

El principio de aprendizaje autónomo, que fortalezca las capacidades del individuo y de la comunidad para la educación a lo largo de la vida personal y colectiva, permitiendo la construcción continua de conocimientos, actitudes, facultades de juicio y raciocinio, responsabilidad y autonomía moral.

El principio de flexibilidad, que asegure la sujeción del proceso educativo a los ritmos y posibilidades espacio-temporales del hombre, la mujer y los niños en cada localidad.

El principio de pertinencia, que asegure la adecuación de contenidos, ritmos y mediaciones a cada individuo y a cada comunidad; en el contexto de la globalización, el país, la región y la localidad.

Objetivos específicos del programa de educación y cultura

Procurar la descentralización creciente de los procesos de educación y desarrollo cultural.

Buscar una relación cada vez más intensa de los procesos de educación y los procesos de generación, validación, ajuste y transferencia de tecnología en las sociedades locales.

Promover la percepción del desarrollo local como un proceso de cambio que mejora a las sociedades, al tiempo que construye armonía dentro del género humano y entre la sociedad y la naturaleza; único camino para hacer posible la sostenibilidad de los mejoramientos alcanzados por las sociedades locales.

Contribuir a desarrollar la capacidad de las municipalidades para diseñar, planificar, organizar, ejecutar y evaluar propuestas de educación y cultura que contribuyan al desarrollo integral de las personas y al cambio cultural y cognitivo que se requiere para alcanzar el desarrollo social humano, armónico y sostenible en cada municipio y localidad.

Contribuir a la formación, fortalecimiento y operación de redes locales, municipales, regionales, nacionales e internacionales que propicien y potencialicen el desarrollo educativo requerido para la construcción de sociedades locales sostenibles.

Procurar el desarrollo de institucionalidad educativa local que practique el trabajo en red, la autogestión, la eficiencia y la eficacia, generando sistemas locales de educación autónomos y descentralizados.

Procurar la articulación de los procesos locales de educación y cultura a las corrientes universales de la educación y la cultura.

Estrategias pedagógicas.

Todo proceso pedagógico está comprometido con una lectura del mundo. Una lectura siempre está expuesta a la rigidez de las ideas y esto puede tener consecuencias significativas en los resultados que se obtengan.

En el campo educativo concurren múltiples lecturas pero, en su esencia, la mayoría de ellas establecen una diferenciación radical del proceso pedagógico con respecto a otros procesos y escenarios de la vida social, económica y cultural. Un rasgo de la propuesta educativa tradicional es la no consideración en el proceso del conocimiento de los escenarios productivos. De esta manera el aprendizaje termina por ocultar hechos y situaciones que interesan a todos, menos al sistema educativo. El individuo que se “forma”, desconoce valores fundamentales como el valor de la tierra, de las especies vivientes, de los minerales e incluso del propio hombre, porque el esquema bajo el cual “aprende” no acepta el contacto con estos valores y realidades y solo los supone bajo la forma de conceptos e ideas. Se expresa, así, una especie de idealización del mundo real, distorsionándose la intención y la finalidad de todo proceso de adquisición y producción de conocimiento útil en la localidad, (16,32).

En orden a un replanteamiento de dicha tradición pedagógica, FUNDAEC desencadenó, planificó, organizó, ejecutó, evalúo y sistematizó los resultados de un proceso de investigación-acción-aprendizaje- investigación, en el norte del departamento del Cauca, (18). Con base en esa experiencia y en su producto, el Sistema de Aprendizaje Tutorial, SAT; CIER inició el trabajo de educación básica secundaria y media en veredas del Occidente de Antioquia en 1996.

El PEI que se inscribió entonces enunció, como estrategias pedagógicas, la investigación, la interdisciplinariedad, la autonomía, la solidaridad y la productividad. Estas estrategias se definieron así:

Investigación: Aunque la investigación puede entenderse desde muchos ángulos y puede interpretarse como método, como herramienta e incluso como concepción; para nuestra propuesta, la investigación como estrategia pedagógica es todo eso e incluso más: Es experiencia. Esto exige desarrollar la observación, la capacidad de plantear hipótesis, de definir variables, de diseñar experimentos y conducirlos, de ordenar y sistematizar los resultados de la observación y de los experimentos, analizarlos, concluir y generar procesos de pensamiento y de utilización de los resultados que hagan evidente que las ciencias son útiles tanto para la vida productiva como para valorizar, entender y significar la experiencia de la vida individual, la vida social y la historia de la localidad, la región, el país y la humanidad; abriendo al pensamiento un panorama de actitudes y preguntas relacionados y relacionables con la producción, el trabajo, la creatividad, la innovación y los sentidos y significaciones de la vida individual y de la convivencia social.

Esta fundamentación investigativa del proceso pedagógico exige e incentiva la renovación permanente de los planteamientos conceptuales y metodológicos de los programas, así como de los campos de experimentación, al tiempo que hace posible y motiva el enriquecimiento de los materiales de estudio y de las bibliografías.

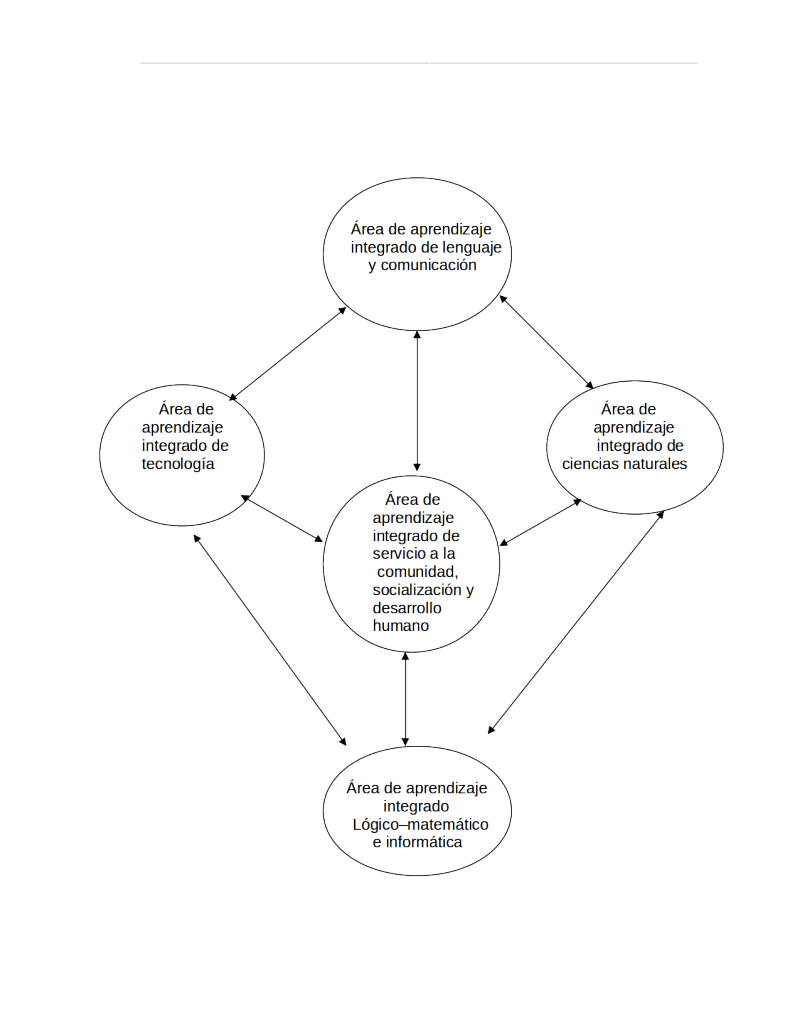

Interdisciplinariedad: La organización de las áreas de estudio en procesos pedagógicos se configura en forma de red. El principio de la interdisciplinariedad que facilita este diseño concibe cada una de las áreas del programa educativo como partes de un sistema. Este enfoque de sistema significa que tanto los contenidos como las estrategias e instrumentos de que dispone la propuesta son de carácter programático. La definición programática y sistémica del planteamiento educativo SAT quiere decir que los cuerpos de información, en la medida en que están articulados a redes conceptuales, involucran una alta gama de métodos y procedimientos que, en su aplicación aproximan a los distintos saberes, disciplinas y ciencias. Así, los contenidos de estudio se organizan en cinco áreas de aprendizaje integrado o capacidades de matemáticas, ciencias naturales, tecnología, lenguaje y comunicación y servicio a la comunidad y socialización; contenidos que se aprenden a través de un procedimiento coordinado, selectivo e interactivo. De esta manera, las metas generales del programa pedagógico quedan inmersas en las componentes más específicas de las unidades temáticas y éstas, a su vez, revierten en el cumplimiento de la estrategia global del programa que no es otra que la formación integral para el desarrollo social humano, armónico y sostenible en cada localidad. Es claro que no se sacrifica el aprendizaje de contenidos disciplinarios específicos pero se busca que el mismo ayude a enfrentar los problemas de la vida cotidiana de la comunidad.

Autonomía y solidaridad: Las tendencias pedagógicas se han polarizado entre un enfoque que enfatiza y prepondera el rol del individuo y otro que le otorga mayor preponderancia a la socialización, como si uno y otro no constituyeran vectores de un mismo proceso. La estrategia pedagógica parte del principio de que una verdadera conciencia y comprensión de la individualidad se ejercita en la identificación y valoración de las responsabilidades sociales del conocimiento y entiende, también, que sin éste es imposible argumentar y llenar de sentido los proyectos sociales. Una sociedad es, indudablemente, lo que los individuos hacemos de ella, pero este hacer, como exclusivo despliegue de los asuntos e intereses particulares y temporales de individuos, organizados o no, es insuficiente si no esta enmarcado en propósitos universales, ecosóficos e históricos, es decir si no está sujeto al principio primordial de la preservación de la vida. Este principio, se traduce en una exigencia de responsabilidad, disciplina y seriedad, componentes básicas de una postura individual solidaria frente a lo social.

Productividad: Esta estrategia remite a un proyecto de formación en el que la integración de la persona con sus propios principios, valores, percepciones e intereses, a partir del autoaprendizaje, se resuelve, se enriquece, se modifica y se consolida en una relación vinculante y comprometida y no meramente formal con su entorno. Esta estrategia permite que el individuo logre su propia autointegración, dando sentido y utilidad al aprender y al conocer, a partir de un modelo basado en el hacer y en el trabajo, con una orientación productiva, social y comunitaria, culturalmente aceptable y ecológicamente apropiada.

Este concepto de productividad no es un concepto empresarial. El principio de productividad se organiza en función de la identificación, observación, análisis, comprensión y solución de problemáticas del mundo productivo que se formulan y resuelven a través del trabajo, la vida familiar y comunitaria. Este no es el fin del proyecto educativo sino uno de sus tantos medios y se expresa en las formas organizativas creadas por las comunidades, espontánea o intencionalmente, para generar seguridad, alegría, convivencia y producciones materiales y espirituales para el bienestar de la mayoría.